Предварительные выводы из Теории Сингулярности и Новой Теории Гравитации:

"Внутри черной дыры время как таковое перестает существовать: все его бесконечные моменты стремятся слиться воедино, радиус массы стремится сжаться в единую точку, а скорость приобретает бесконечное значение. В такой системе любой попавший в нее объект будет «размазан» по всем возможных позициям – грубо говоря, его стремящаяся к нулевому значению масса попытается превратиться в чистую информацию и распределиться на стремящейся к бесконечности скорости по всему объему системы. Потому как черная дыра не является Абсолютной Сингулярностью, а только лишь стремится быть таковой, в одних позициях такой объект окажется «размазан» сильнее, чем в других. И, если разница в соседних позициях будет стремиться к нулю, то разница между позицией наиболее близкой к горизонту событий и той позицией, что находится у самой границы Абсолютной Сингулярности (центра черной дыры) будет стремиться к бесконечному значению.

Если бы попавшие в черную дыру товарищи-космонавты сумели бы каким-то образом сохранить сознание, каждый их них обнаружил бы себя окруженным со всех сторон бесчисленными копиями своего коллеги. Все двойники существовали бы одновременно в каждой точке системы и все они как один казались бы либо застывшими во времени, либо же двигающимися с такой невероятной скоростью, словно вся их долгая жизнь стремилась уместиться в несколько бесконечно малых мгновений. Причем, чем ближе бы космонавты подбирались бы к самому центру черной дыры, тем более выраженной становилась бы разница в их поведении и тем более четкие очертания приобретали бы бесчисленные копии их «странных» коллег. По мере удаления от границы Абсолютной сингулярности их бесчисленные копии друг друга, становились бы все более «размытыми», покуда бы сами космонавты не обнаружили бы – почти что одновременно – что никаких двойников на самом деле не существует, а все «зрительные помехи» создавались на самом деле бесконечными мельтешением на околобесконечных скоростях их нелюбимого коллеги, без конца вращающегося вокруг центра черной дыры: сталкивающегося с другими поглощенными ею объектами и «отскакивающегося» от них же во всех возможных направлениях. Причем картинки «двойников» и другого поглощенного вещества наложились бы одна на другую так, что их невозможно было бы отличить друг от друга. Каждый из космонавтов был бы совершенно уверен, что именно его коллега, а не он сам, является истинным источником всего этого беспорядка. С их относительной точки зрения сами себе они казались бы стоящими на месте. Время для них текло бы с самой обычной скоростью, а их коллега казался бы им либо очень заторможенным, либо же размахивающим руками с какой-то невероятной скоростью.

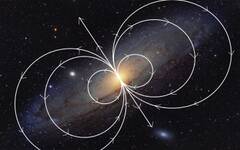

Прежде почти что несуществующие движения «медленного коллеги» приобретали бы все более выраженные очертания по мере удаления космонавтов обратно к горизонту событий, покуда его «быстрый коллега» продолжал бы замедляться и приобретать все более выраженное местоположение. «Помех» становилось бы все меньше, и в конце концов те бы пропали совсем, а оба космонавта обнаружили бы, что летят сквозь открытый космос, все сильнее отдаляясь от границы черной дыры. Вокруг них загорались бы и гасли звезды, сталкивались и разлетались друг от друга лихорадочно вращающиеся галактики, зарождались и гибли цивилизации – причем зарождались и гибли бы они все более медленно, покуда бы не начали делать это с привычной скоростью – то есть недоступной для наблюдения обычным человеческим глазом. При этом на начальном этапе галактики бы выглядели как плоские белые диски света. И лишь по мере удаления от границ черной дыры они бы принялись принимать все более четкие очертания.

Космонавты бы сильно удивились тому, как радикально изменился мир вокруг них, ведь сами они едва ли постарели и на несколько минут – вернее, потому как вошли они в черную дыру не одновременно, а только лишь почти что одновременно, то исключительно один счастливчик обнаружил бы себя по-прежнему молодым. Второму же, - беззубому старику, - оставалось бы только гадать, каким образом его нелюбимый коллега сумел постигнуть секрет вечной молодости. Ведь тот не постарел ни на йоту, а между тем с момента их прискорбного крушения у горизонта событий прошло так много – целые десятилетия – времени.

Если же космонавты продолжили бы свое падение в центр черной дыры и через стремящееся к бесконечности значение лет достигли Абсолютной сингулярности, временная разница между их вхождениями в состояние «Ничто» составляла бы также стремящуюся к бесконечности величину, но не равную ей. В бесконечно малый момент времени вхождения в «горизонт сингулярности» каждый космонавт увидел бы себя окруженным со всех сторон самим собой – причем, окружали бы его как старики, так и младенцы всех возможных возрастов и степени беззубости. Это продлилось бы бесконечно малое, почти что равное нулю значение времени, после чего космонавт бы окончательно покинул пределы относительной Вселенной и превратился в чистую информацию, равносильно «размазанную» по всей системе, то есть совершенно перестал бы существовать как объект.

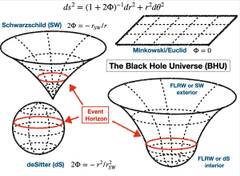

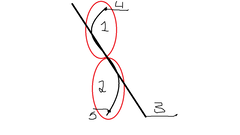

Предположу, что после мимолетного момента «несуществования», космонавт вполне мог бы оказаться на другой стороне Бинарной Вселенной (в теневой ее части) где продолжил бы свой путь – только уже наружу, покуда через стремящееся к бесконечному количество лет не оказался бы в итоге за пределами Антиматериальной черной дыры. Я пока что не уверен, как именно трактовать полученные мной результаты. Мои выводы нуждаются в серьезной научной проверке. Тем не менее, согласно им, Абсолютная Сингулярность в центре материальной черной дыры и соответствующая ей Абсолютная сингулярность в центре соответствующей ей антиматериальной черной дыры не просто соединены своеобразным «мостом Эйнштейна-Розена», но являются на самом деле единым «объектом», существующим одновременно в противоположных концах Бинарной Вселенной. Впрочем, вернее было бы назвать Абсолютную Сингулярности "гиперинформационной системой". То есть космонавт проделал бы весь путь на другой конец Бинарной Вселенной в виде чистой информации через бесконечное гиперинформационное пространство (где любая информация не просто свободно перемещается между различными точками системы, но в равноценном значении существует во всех точках одновременно) и через нулевое значение времени снова бы материализовался на противоположной стороне бесконечного плоского абсолютного пространства, то есть оказался бы в антиматериальной теневой Вселенной – антиподе нашей материальной Вселенной. Причем антиматериальный «теневой двойник» бедняги-космонавта сделал бы то же самое одновременно с ним и сам оказался бы в итоге у самого края «горизонта сингулярности» материальной черной дыры, где в соотносящейся манере, - одновременно, - продолжил бы путь наружу вместе со своим материальным космонавтом-двойником, находящимся на противоположном краю их общей Бинарной Вселенной.

Иначе говоря, Бинарная Вселенная состоит из трех частей: стремящейся к бесконечности Реальной Вселенной – то есть нашей; стремящейся к бесконечности Теневой Вселенной – то есть ее точного двойника и соединяющего их бесконечного Гиперинформационного Пространства, «точками входа» в которое являются Абсолютные Сингулярности в центрах черных дыр."

Отредактировано Doctor Manhattan (10.02.2025 11:40:30)

Но атомная структура – не единственная, которой обладает вещество: у него есть также квантовая и субквантовая структуры. И, вполне вероятно, не только они...

Но атомная структура – не единственная, которой обладает вещество: у него есть также квантовая и субквантовая структуры. И, вполне вероятно, не только они...

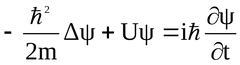

, то предыдущая оказалась довольно неплоха: я точно выявил два из трех фундаментальных квантовых уравнений, которые лежат в основе всей науки частиц. И тем не менее я умудрился перепутать их местами. А потому мои формулы росли в широте своего импульса день ото дня похлеще безмассового Билли и порою даже теряли способность уместиться на страничном листке. Но вчера на меня снизошло очередное откровение: пронувшись посреди ночи в четыре часа утра в душном поту, я моментально определил третье основополагающее уравнение, и предпринял очередную свою попытку, растянувшуюся до самого обеда, после которой квантовая механика успешно капитулировала. И ее уравнения, не умещавшиеся совсем недавно на целой странице, сократились до весьма и весьма коротких величин. Квантовая механика стала даже стройнее, чем была до этого.

, то предыдущая оказалась довольно неплоха: я точно выявил два из трех фундаментальных квантовых уравнений, которые лежат в основе всей науки частиц. И тем не менее я умудрился перепутать их местами. А потому мои формулы росли в широте своего импульса день ото дня похлеще безмассового Билли и порою даже теряли способность уместиться на страничном листке. Но вчера на меня снизошло очередное откровение: пронувшись посреди ночи в четыре часа утра в душном поту, я моментально определил третье основополагающее уравнение, и предпринял очередную свою попытку, растянувшуюся до самого обеда, после которой квантовая механика успешно капитулировала. И ее уравнения, не умещавшиеся совсем недавно на целой странице, сократились до весьма и весьма коротких величин. Квантовая механика стала даже стройнее, чем была до этого.